| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Tags

- 페데리코 펠리니

- 서울아트시네마

- 오승욱

- 빔 벤더스

- 배창호 영화감독

- 배창호

- 최선의 악인들

- 시네마테크 공모

- 고다르

- 2008시네마테크의친구들영화제

- 박찬욱

- 시네마테크의 친구들 영화제

- 오즈 야스지로

- 시네마테크 사태

- 하워드 혹스

- 존 카사베츠

- 이두용

- 에릭 로메르

- 프랑수아 트뤼포

- 시네바캉스

- 김성욱

- 시네마테크

- 웹데일리

- 류승완

- 존 포드

- 안드레이 타르코프스키

- 버스터 키튼

- 최후의 증인

- 아녜스 바르다

- 오승욱 영화감독

Archives

- Today

- Total

CINEMATHEQUE DE M. HULOT

불안은 영혼을 잠식한다 본문

로만 폴란스키의 <유령 작가>에서 주인공은 정말 기이한 인물이다. 그는 이름도 없고, 그저 ‘유령’이라 불릴 뿐이다. 그가 세상에 드러나지 않기 때문이지만(그래서 존재가 미미한 그가 세상에 드러나는 유일한 방법은 그가 죽었을 때이다), 실로 그가 ‘유령’인 것은 자신의 존재를 숨기고 다른 이의 대필 작가로 나섰기 때문이다. 하지만 그게 전부는 아니다. 더 중요한 것은 그가 이미 죽어버린 선임자의 뒤를 계승한다는 것에 있다. 주인공은 그래서 유명인의 대필 작가이자 대필 작가의 대역, 즉 이중적인 의미의 ‘유령’이라 할 수 있다. 말하자면 <유령 작가>는 유령이 죽는 이야기이기도 하다. 이런 인물은 알프레드 히치콕의 <북북서로 진로를 돌려라>에서 로저 O 손힐(이름의 중간에 있는 O는 대화에서도 나오지만 '아무것도 아니다')과 같은 일종의 텅 빈 존재를 떠올리게 한다. 그는 첩보원으로 오인 받으면서 부재하는 이의 일종의 유령 대역을 했던 것이다. 혹은, 미켈란젤로 안토니오니의 <패신저>에서 실체가 불분명한 주인공과도 닮았다. 무엇보다 이들은 정체성의 혼란에 빠져있고, 다른 인물을 대신한다. 폴란스키의 영화에서 죽은 자, 혹은 부재하는 이의 유령이 되는 것은 최종적으로는 사라지는 것, 인물의 소멸로 향한다.

나치스가 독일에서 정권을 장악했던 1933년에 유태계 폴란드인으로 태어난 로만 폴란스키는 어린 시절 강제 수용소를 경험했고, 그 스스로 답답해했던 조국을 떠나 세계를 떠돈 감독이었다. 그의 유년시절을 두고 ‘폭풍의 고아’라 말했던 평자들도 있는데, 그리 이상하지 않은 표현이다. 폴란스키는 언젠가 자신의 인생 대부분을 할애해 깨닫게 된 것이 판타지와 리얼리티의 경계선을 분간할 수 없으며 그 경계가 애매하다는 사실이라 말한 바 있다. 그러한 인식으로 그는 상심, 갈등, 불행, 실망을 경험했지만 동시에 예술가가 될 수 있었을 것이다. 그는 유년기의 누구나가 그러하듯 판타지의 세계를 꿈꾸었고, 대부분의 사람들이 그것의 실현을 단념했던 것과 달리 아직 생기를 얻지 못했던 꿈의 실현을 위해 세상을 떠돌았다. 꿈과 현실의 문제는 언제나 그의 작품 전체를 관철하는 테마였다. 그에게 눈 앞의 현실은 도리어 부조리한 것처럼 나타나기도 한다. 이번 ‘로만 폴란스키 초기 걸작선’에서 상영되는 세 편의 작품은 그런 폴란스키의 유년기적 특징을 제대로 반영하고 있다.

자신의 정체성을 잃어버리는 인물들이 대부분이다. 그들은 외부적 위협에 노출되면서 주위의 압력에 무너져버리고 망상의 세계에 쉽게 빠져든다. 난입자 때문에 주인공의 정신이 불안에 사로잡히는 과정을 날카롭게 그린 <물속의 칼>, 망상과 광기의 세계에 빠져든 인물의 극단적인 시각성을 담아낸 <혐오>, 그리고 ‘막다른 골목’에 처한 인물의 불안과 동요를 가장 훌륭하게 표현한 <궁지>가 그러하다. 폴란스키는 영화가 사람들을 불안하게 하고 동요시키는 것이 중요하다고 여겼던 작가이다. 그가 도발을 즐겼기 때문이 아니라 사회적 관습, 논리적 사고를 흔들어버리는 불안이야말로 인간의 본질을 분명하게 드러낼 수 있다고 여겼기 때문이다. 동시에 불안은 무언가 우리 안에서 바뀌어져야 한다는 것을 성찰하게 한다.

이탈리아 호러 영화의 선구적 작가인 마리오 바바의 작품 또한 기묘한 불안의 영화라 할 수 있겠다. 마틴 스콜세지가 그를 찬양하며 했던 말처럼 마리오 바바의 영화는 종종 형언할 수 없는 상황으로 관객들을 빠져들게 한다. 관객의 정서적 상태를 마치 거친 파도위에서 서핑을 하는 것처럼 계속 굽이쳐 끌고 가는 것. 그것이 공포이든 행복함이든 마리오 바바의 영화를 보는 관객은 마치 거대한 코마의 상태에 빠져드는 느낌을 얻는다. 영혼을 잠식할 듯한 불안한 영화들. 그런데, 관객을 이런 낯선 세계로 안내하는 것이야말로 영화의 진정한 매혹아니던가.(김성욱)

'영화일기' 카테고리의 다른 글

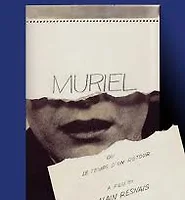

| 뮤리엘, 혹은 회귀하는 시간 (0) | 2011.08.10 |

|---|---|

| 죽음의 리듬 - 자크 베케르의 현금에 손대지 마라 (0) | 2011.07.31 |

| 영화와 도시: 베를린과 뉴욕, 두 도시의 기억의 아카이브 (0) | 2011.06.05 |

| 아무것도 바꾸지 마라, 다만 모든 것을 다르게 하기 위해 (0) | 2011.05.12 |

| 리처드 플레이셔를 기억하기 (0) | 2011.04.29 |