| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Tags

- 하워드 혹스

- 2008시네마테크의친구들영화제

- 최선의 악인들

- 오승욱 영화감독

- 시네바캉스

- 안드레이 타르코프스키

- 고다르

- 이두용

- 웹데일리

- 서울아트시네마

- 박찬욱

- 시네마테크 사태

- 페데리코 펠리니

- 존 카사베츠

- 배창호 영화감독

- 류승완

- 최후의 증인

- 시네마테크의 친구들 영화제

- 김성욱

- 오승욱

- 배창호

- 빔 벤더스

- 시네마테크

- 프랑수아 트뤼포

- 시네마테크 공모

- 오즈 야스지로

- 에릭 로메르

- 아녜스 바르다

- 버스터 키튼

- 존 포드

Archives

- Today

- Total

CINEMATHEQUE DE M. HULOT

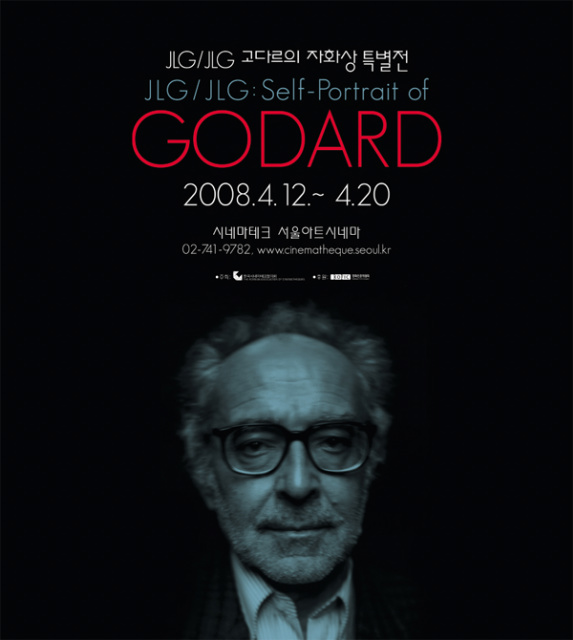

영화는 과학이자 신비다 - 고다르 특별전 본문

20세기를 마감하는 90년대에 들어서서 고다르는 내내 ‘상중喪中’에 있었다. 1988년부터 시작해 10년 만에 완성한 4시간 반에 이르는 대작 <영화의 역사>는 물론이고, 그의 자화상이라 할 수 있는 <JLG/JLG>에서 고다르는 이미 ‘다른 사람이라면 죽음이 방문하고 상에 복종하겠지만, 나의 경우는 우선 상에 복종하는 것으로부터 삶을 시작했다’고 말한다. 추도가 서거에 앞선다는, 그것이 고다르가 자신을 생각하는 방식이다. 쉽게는 방문할 것 같지 않은 죽음을 기다리면서 상으로서의 생애를 계속 보내온 시네아스트의 고독한 초상이 <JLG/JLG>에서 볼 수 있는 노년의 고다르의 모습이다. 그는 시인만이 그 임종을 제대로 추도할 수 있다고 말한다. ‘고다르의 자화상 특별전’은 노년의 고다르를 살펴보는 기회다.

<영화의 역사>로 20세기를 마감하면서 고다르는 <사랑의 찬가>로 21세기의 첫 시작을 아주 다른 기운으로 맞이했다. 20세기의 영화와 역사를 멜랑콜리한 결산의 자세로 임했던 고다르가 이제 사랑에 대해, 젊음에 대해 말한다. <사랑의 찬가>는 노령의 고다르가 누벨바그 시절의 젊은 기운으로 되돌아가 만든, 제목 그대로 사랑을 예찬하는 아름다운 영화다. <사랑의 찬가>에는 고다르가 젊은 시절을 보낸 자신이 사랑한 파리의 기억이 고스란히 담겨있다. 예술영화관들이 밀집한 생 미셀의 거리들, 몽파르나스, 세갱 섬을 고다르는 <사랑의 찬가>에 새롭게 담아내는데, 그에게 파리는 시간을 초월한 그 무언가가 간직된 장소라 할 수 있다. 그 거리에서 고다르는 그의 분신과도 같은 젊은이 에드가의 눈을 빌어 이렇게 말한다. ‘난 뭔가를 생각한다. 뭔가를 생각할 때 사실, 난 다른 것을 생각한다. 다른 걸 생각할 때만 뭔가를 생각할 수 있다. 예를 들면 새로운 풍경을 봐도 새로운 것이 아니다. 이미 머리속에서 다른 풍경을 떠올리고 예전에 내가 본 것과 비교하고 있기 때문이다’.

‘사랑을 예찬한다’고 말했지만 사실 이 영화가 그리는 사랑은 단순한 의미의 남녀의 사랑은 아니다. 이를테면 1부는 커플의 이별을 그리고 있고, 게다가 주인공 에드가의 사랑에 관한 이야기의 기획 또한 실패로 끝난다. 그 어디에도 로맨틱한 사랑에 대한 ‘찬가’는 없어 보인다. ‘진정한’ 사랑의 이야기가 시작하는 것은 그래서 2부로, 여기서 고다르는 역사와 관련해 레지스탕스의 사랑을 끌어들인다. 1, 2부의 구성은 현재와 과거의 이야기를 각각 흑백과 컬러로 다르게 표현한다. 통상적으로는 현재가 컬러, 과거가 흑백으로 촬영되지만 <사랑의 찬가>에서 고다르는 과거를 강조하는 방법으로 그 반대로 활용하면서 갑자기 밀어닥치는 파도의 물결처럼 여러 영상을 이중인화로 보여준다. 하나의 영상을 다른 영상과의 관계 속에, 역사와 시간의 화면 안에 담아놓으려는 시도다.

장 뤽 고다르는 같은 연배의 클린트 이스트우드와 마찬가지로 -둘은 모두 1930년생이다- 여전히 영화를 생산해내는 현역의 작가다. 마치 경쟁이라도 하듯이 이들은 70세를 넘기고도 활력을 잃지 않고 있는데, 이들의 후기작들은 공교롭게도 지난 세기의 전쟁에 대해 근심한다. 클린트 이스트우드가 〈아버지의 깃발/이오지마에서 온 편지〉(2006)에서 2차 대전에 대해 질문했다면, 고다르는 〈아워뮤직〉(2004)에서 20세기가 다름 아닌 끔찍한 전쟁의 세기라 말한다. 이들의 영화는 잠깐 환희에 잠겼던 새로운 밀레니엄의 시대에 과연 지난 세기의 전쟁이 지나가버린 것인지, 우리는 20세기와 정말 작별을 고한 것인지를 되돌아보게 한다.

고다르는 특히 그런 근심을 단테의 《신곡》을 따라가는 여정으로 그려낸다. 고다르의 〈아워뮤직〉은 단테의 《신곡》을 따라 지옥 연옥 천국의 삼부로 구성돼 있다. 인문주의 르네상스의 작가이자, 철학자, 정치가였던 단테는 파벌의 정치적 패배로 인해 피렌체에서 추방당하고 유량하던 중 그 경험을 바탕으로 해서 《신곡》을 썼는데 이는 죽은 자의 세계로의 여정을 그린다. 〈아워뮤직〉이 그려내는 것도 그런 여정이다. 그 중 1부인 ‘지옥편’은 정말 견딜 수 없을 만큼의 끔찍한 지난 세기의 전쟁 영상들로 가득하다. 다큐멘터리 화면과 극영화의 장면에서 빼온 전쟁의 장면들, 서로 살육을 벌이는 끔찍한 순간들, 탱크, 비행기, 포탄 등 전쟁에 사용된 살육기계들이 전시되고, 전쟁으로 인해 발생한 희생자들의 모습, 그리고 최종적으로는 전쟁 기간 동안의 사라예보의 모습이 10여 분간 화면을 쳐다보기 힘들 만큼 지속된다. ‘이렇게 끔찍한 세상에서 살아 있다는 것이 기적과도 같다’라는 비탄이 절로 나온다.

끔찍한 지난 세기의 전쟁의 영상이 지나가면 ‘연옥편’이 시작되는데, 감독인 고다르가 직접 출연해 사라예보를 찾아가는 여정이 다큐멘터리의 터치로 그려진다. 공항에서 시작해 사라예보로 들어가면서 그곳의 일상적인 풍경이 펼쳐지는데 여기서 ‘찾아가는 것’은 무엇보다 중요한 의미를 지닌다. 어떤 사건이 벌어졌던 장소를 찾아가 정말 그곳에서 무슨 일이 발생했는가를 지켜보는 것, 그것은 고다르가 영화작업을 통해 취했던 근본적인 태도이다. 고다르는 영화에서 카메라 본연의 기능이 이야기를 전달하는 드라마를 직조하는데 있는 것이 아니라 탐구와 조사에 있음을 강조한다. 고다르는 여타의 영화감독과는 달리 영화가 예술이기 이전에 과학이며, 예술을 넘어선 신비라고 여기는 사람이다. 영화는 현실을 찍어야 하며, 그러나 거기서 결코 보이지 않는 진정한 현실을 담아내야 한다. 그것이 과학이자 신비로서의 영화다.

그가 방문한 사라예보는 1차 세계대전의 화근이 됐던 장소이며 1994년 3월에 발생한 대량학살이 있었던 곳이다. 그런데 고다르의 ‘찾아가는 행위’는 사실 뒤늦은 도착(이미 과거의 사건은 지나가버렸다)이자 타인(그는 사건의 직접적인 당사자가 아니다)의 방문이다. 그가 직접 방문한 사라예보에는 1차 대전의 직접적인 잔재나 비극의 현장은 사라지고 아주 일상적인 풍경들로 가득하다. ‘방문’은 그래서 뒤늦게 도착한 자가 흔적을 탐색하는 여정이라 할 수 있다. 남아있는 것은 과거의 잔재, 흔적 뿐이다. 그렇기에 고다르는 마치 지질학자처럼 흔적을 탐색하며 일상의 풍경 안에서 과거의 역사와 기억을 소환해 온다.

그리하여 이 영화에서 흥미로운 것은 총자국이 남은 폐허가 된 도서관, 시장에 모인 사람들, 노면을 달리는 전차 등 사라예보의 일상적 정취를 보여주는 장면에 고다르가 뜬금없이 미국 원주민, 즉 인디언의 유령을 등장케 하는 순간이다. 고다르는 이 장면에서 태연하게 ‘팔레스타인인과 마주하는 사람은 이스라엘인이 아니라 인디언들이다’라고 말한다. 이 순간 ‘같은 하늘 아래 사는 이방인들이 혼돈의 여행길에서 만난다’라는 나레이션이 흘러나온다. 이 예기치 않은 출현, 어울릴 것 같지 않은 만남은 관객을 당혹케 하는데 그럼에도 믿기지 않는 ‘진실성’을 지닌다.

설명의 단서는 고다르가 시인들의 입을 빌어 표현하는 보들레르의 '코레스판던스'라는 시에 있다. 보들레르는 이 시에서 ‘자연은 하나의 신전. 거기 살아 있는 기둥들에서 이따금씩 어렴풋한 말소리 새어 나오고, 인간이 그곳 상징의 숲을 지나가면 숲은 정다운 시선으로 그를 지켜본다. 별처럼 그리고 빛처럼 끝없이 넓고 어둡고 깊은 통합 속에 긴 메아리 멀리서 어우러지듯 향기와 색채와 소리 서로 화답한다’라 말하는데, 여기서 자연의 신전은 결코 만날 수 없었던 것들이 서로 만나게 되는 장소, 즉 영화의 3부에 해당되는 ‘천국’을 떠올리게 한다.

현실에서는 결코 만날 수 없는 사람들, 사건들이 한 자리에 마주하는 곳, 팔레스타인인과 인디언이 마주하는 곳, 그 장소는 고다르에게 영화이다. 영화의 원리는 빛으로 향해, 그 빛으로 우리의 어둠을 비추는 것이다. 그것은 우리의 음악이다. (김성욱)

<영화의 역사>로 20세기를 마감하면서 고다르는 <사랑의 찬가>로 21세기의 첫 시작을 아주 다른 기운으로 맞이했다. 20세기의 영화와 역사를 멜랑콜리한 결산의 자세로 임했던 고다르가 이제 사랑에 대해, 젊음에 대해 말한다. <사랑의 찬가>는 노령의 고다르가 누벨바그 시절의 젊은 기운으로 되돌아가 만든, 제목 그대로 사랑을 예찬하는 아름다운 영화다. <사랑의 찬가>에는 고다르가 젊은 시절을 보낸 자신이 사랑한 파리의 기억이 고스란히 담겨있다. 예술영화관들이 밀집한 생 미셀의 거리들, 몽파르나스, 세갱 섬을 고다르는 <사랑의 찬가>에 새롭게 담아내는데, 그에게 파리는 시간을 초월한 그 무언가가 간직된 장소라 할 수 있다. 그 거리에서 고다르는 그의 분신과도 같은 젊은이 에드가의 눈을 빌어 이렇게 말한다. ‘난 뭔가를 생각한다. 뭔가를 생각할 때 사실, 난 다른 것을 생각한다. 다른 걸 생각할 때만 뭔가를 생각할 수 있다. 예를 들면 새로운 풍경을 봐도 새로운 것이 아니다. 이미 머리속에서 다른 풍경을 떠올리고 예전에 내가 본 것과 비교하고 있기 때문이다’.

‘사랑을 예찬한다’고 말했지만 사실 이 영화가 그리는 사랑은 단순한 의미의 남녀의 사랑은 아니다. 이를테면 1부는 커플의 이별을 그리고 있고, 게다가 주인공 에드가의 사랑에 관한 이야기의 기획 또한 실패로 끝난다. 그 어디에도 로맨틱한 사랑에 대한 ‘찬가’는 없어 보인다. ‘진정한’ 사랑의 이야기가 시작하는 것은 그래서 2부로, 여기서 고다르는 역사와 관련해 레지스탕스의 사랑을 끌어들인다. 1, 2부의 구성은 현재와 과거의 이야기를 각각 흑백과 컬러로 다르게 표현한다. 통상적으로는 현재가 컬러, 과거가 흑백으로 촬영되지만 <사랑의 찬가>에서 고다르는 과거를 강조하는 방법으로 그 반대로 활용하면서 갑자기 밀어닥치는 파도의 물결처럼 여러 영상을 이중인화로 보여준다. 하나의 영상을 다른 영상과의 관계 속에, 역사와 시간의 화면 안에 담아놓으려는 시도다.

장 뤽 고다르는 같은 연배의 클린트 이스트우드와 마찬가지로 -둘은 모두 1930년생이다- 여전히 영화를 생산해내는 현역의 작가다. 마치 경쟁이라도 하듯이 이들은 70세를 넘기고도 활력을 잃지 않고 있는데, 이들의 후기작들은 공교롭게도 지난 세기의 전쟁에 대해 근심한다. 클린트 이스트우드가 〈아버지의 깃발/이오지마에서 온 편지〉(2006)에서 2차 대전에 대해 질문했다면, 고다르는 〈아워뮤직〉(2004)에서 20세기가 다름 아닌 끔찍한 전쟁의 세기라 말한다. 이들의 영화는 잠깐 환희에 잠겼던 새로운 밀레니엄의 시대에 과연 지난 세기의 전쟁이 지나가버린 것인지, 우리는 20세기와 정말 작별을 고한 것인지를 되돌아보게 한다.

고다르는 특히 그런 근심을 단테의 《신곡》을 따라가는 여정으로 그려낸다. 고다르의 〈아워뮤직〉은 단테의 《신곡》을 따라 지옥 연옥 천국의 삼부로 구성돼 있다. 인문주의 르네상스의 작가이자, 철학자, 정치가였던 단테는 파벌의 정치적 패배로 인해 피렌체에서 추방당하고 유량하던 중 그 경험을 바탕으로 해서 《신곡》을 썼는데 이는 죽은 자의 세계로의 여정을 그린다. 〈아워뮤직〉이 그려내는 것도 그런 여정이다. 그 중 1부인 ‘지옥편’은 정말 견딜 수 없을 만큼의 끔찍한 지난 세기의 전쟁 영상들로 가득하다. 다큐멘터리 화면과 극영화의 장면에서 빼온 전쟁의 장면들, 서로 살육을 벌이는 끔찍한 순간들, 탱크, 비행기, 포탄 등 전쟁에 사용된 살육기계들이 전시되고, 전쟁으로 인해 발생한 희생자들의 모습, 그리고 최종적으로는 전쟁 기간 동안의 사라예보의 모습이 10여 분간 화면을 쳐다보기 힘들 만큼 지속된다. ‘이렇게 끔찍한 세상에서 살아 있다는 것이 기적과도 같다’라는 비탄이 절로 나온다.

끔찍한 지난 세기의 전쟁의 영상이 지나가면 ‘연옥편’이 시작되는데, 감독인 고다르가 직접 출연해 사라예보를 찾아가는 여정이 다큐멘터리의 터치로 그려진다. 공항에서 시작해 사라예보로 들어가면서 그곳의 일상적인 풍경이 펼쳐지는데 여기서 ‘찾아가는 것’은 무엇보다 중요한 의미를 지닌다. 어떤 사건이 벌어졌던 장소를 찾아가 정말 그곳에서 무슨 일이 발생했는가를 지켜보는 것, 그것은 고다르가 영화작업을 통해 취했던 근본적인 태도이다. 고다르는 영화에서 카메라 본연의 기능이 이야기를 전달하는 드라마를 직조하는데 있는 것이 아니라 탐구와 조사에 있음을 강조한다. 고다르는 여타의 영화감독과는 달리 영화가 예술이기 이전에 과학이며, 예술을 넘어선 신비라고 여기는 사람이다. 영화는 현실을 찍어야 하며, 그러나 거기서 결코 보이지 않는 진정한 현실을 담아내야 한다. 그것이 과학이자 신비로서의 영화다.

그가 방문한 사라예보는 1차 세계대전의 화근이 됐던 장소이며 1994년 3월에 발생한 대량학살이 있었던 곳이다. 그런데 고다르의 ‘찾아가는 행위’는 사실 뒤늦은 도착(이미 과거의 사건은 지나가버렸다)이자 타인(그는 사건의 직접적인 당사자가 아니다)의 방문이다. 그가 직접 방문한 사라예보에는 1차 대전의 직접적인 잔재나 비극의 현장은 사라지고 아주 일상적인 풍경들로 가득하다. ‘방문’은 그래서 뒤늦게 도착한 자가 흔적을 탐색하는 여정이라 할 수 있다. 남아있는 것은 과거의 잔재, 흔적 뿐이다. 그렇기에 고다르는 마치 지질학자처럼 흔적을 탐색하며 일상의 풍경 안에서 과거의 역사와 기억을 소환해 온다.

그리하여 이 영화에서 흥미로운 것은 총자국이 남은 폐허가 된 도서관, 시장에 모인 사람들, 노면을 달리는 전차 등 사라예보의 일상적 정취를 보여주는 장면에 고다르가 뜬금없이 미국 원주민, 즉 인디언의 유령을 등장케 하는 순간이다. 고다르는 이 장면에서 태연하게 ‘팔레스타인인과 마주하는 사람은 이스라엘인이 아니라 인디언들이다’라고 말한다. 이 순간 ‘같은 하늘 아래 사는 이방인들이 혼돈의 여행길에서 만난다’라는 나레이션이 흘러나온다. 이 예기치 않은 출현, 어울릴 것 같지 않은 만남은 관객을 당혹케 하는데 그럼에도 믿기지 않는 ‘진실성’을 지닌다.

설명의 단서는 고다르가 시인들의 입을 빌어 표현하는 보들레르의 '코레스판던스'라는 시에 있다. 보들레르는 이 시에서 ‘자연은 하나의 신전. 거기 살아 있는 기둥들에서 이따금씩 어렴풋한 말소리 새어 나오고, 인간이 그곳 상징의 숲을 지나가면 숲은 정다운 시선으로 그를 지켜본다. 별처럼 그리고 빛처럼 끝없이 넓고 어둡고 깊은 통합 속에 긴 메아리 멀리서 어우러지듯 향기와 색채와 소리 서로 화답한다’라 말하는데, 여기서 자연의 신전은 결코 만날 수 없었던 것들이 서로 만나게 되는 장소, 즉 영화의 3부에 해당되는 ‘천국’을 떠올리게 한다.

현실에서는 결코 만날 수 없는 사람들, 사건들이 한 자리에 마주하는 곳, 팔레스타인인과 인디언이 마주하는 곳, 그 장소는 고다르에게 영화이다. 영화의 원리는 빛으로 향해, 그 빛으로 우리의 어둠을 비추는 것이다. 그것은 우리의 음악이다. (김성욱)

'고다르 이야기' 카테고리의 다른 글

| 장 뤽 고다르의 Prénom Carmen (0) | 2011.08.04 |

|---|---|

| 개봉 50주년 기념 상영- 고다르의 <네 멋대로 해라> (2) | 2010.07.05 |

| 시네마테크의 고다르 (3) | 2009.03.17 |

| 현실은 영화에 복수를 감행했다 (3) | 2009.03.10 |

| 안나 카리나, 고다르의 여신이자 영화적 젊음의 원천 (2) | 2008.10.12 |